Corpsstudenten engagieren sich im Widerstand gegen Kommunismus und Unfreiheit, gegen die Mauer

Berlin 1966. – Seit fünf

Jahren teilt eine Mauer die Stadt, die unzählige Familien und Paare

getrennt hat. Der westdeutsche Jurastudent Volker G. Heinz, Inaktiver

des Corps Suevia Heidelberg, hat eine Mission. Er gehört zu einer Gruppe

von Fluchthelfern, die mit festem Glauben an die Freiheit, mit großer

Kaltblütigkeit und unerschütterlichem Mut Menschen über die Schandmauer

von Ost nach West bringt.

Der Mauerbau hat es 1961

grell und schlaglichtartig gezeigt: Berlin ist Frontstadt im Kalten

Krieg. Dramatische Szenen am Checkpoint Charlie, dem bestbewachten

Grenzübergang des Kalten Krieges, tränenüberströmte Gesichter im

S-Bahnhof Friedrichstraße, entsetzliche Bilder von erschossenen Menschen

im Stacheldraht der Grenzsperren – es gibt sie wieder und wieder. Genau

die wollen die Fluchthelfer verhindern. Sie sind Vorkämpfer der

Freiheit, aber diejenigen der DDR-Bürger, die mit ihrer Unterstützung

dem kommunistischen Regime entfliehen, sollen stattdessen ohne Aufsehen

über die Grenze geschleust werden. Zu den Erfindern dieser Methode

gehört Volker Heinz, selbst ein angehender Jurist, einer mit großem

Gerechtigkeitssinn. In Berlin hat er von Kommilitonen gehört, dass die

Tunnelbauten der ersten Jahre nach dem Mauerbau zu aufwendig, zu

auffällig und auch zunehmend zu unsicher geworden seien. Eine neue Idee

mußte her! In der Kerntruppe der Fluchthelferzelle, für die Volker Heinz

tätig ist, sind mehrere Corpsstudenten aktiv. Speziell sie wissen

besser als manch Anderer, wie Risiken einzuschätzen, wie unter Gefahr

für Leib und Leben sichere Schritte zu gehen sind.

Ein syrischer Diplomat mit

seinem weißen Mercedes unterstützt die arkan operierenden Fluchthelfer.

Das Auto ist durchaus standesgemäß und im übrigen unauffällig. Doch das

Innenleben dieses Diplomatenfahrzeugs ist umgebaut – präpariert für die

Schleusung von Menschen. 66 DDR-Bürger schleusen Heinz und seine

Mitverschwörer im Jahre1966 nach und nach durch die Grenzkontrollen an

der Berliner Mauer, eine im Bildteil wiedergegebene Auflistung von der

Hand eines Stasi-Offiziers belegt das. Immer wieder gelingt so die

Flucht vor dem kommunistischen und menschenverachtenden SED-Regime,

versteckt im Kofferraum dieses syrischen Diplomatenautos. Erstaunen,

dass das so lange gut gehen konnte: das empfindet der Leser.

Die Erinnerungen lassen den

mutigen und couragierten Fluchthelfer auch 50 Jahre nach seiner

Inhaftierung und Verschleppung durch die DDR-Staatssicherheit nicht los.

Entstanden ist ein detailreich und flüssig geschriebenes Buch – packend

wie ein Krimi von John le Carré. Das Deutschlandradio Kultur, dem er

ein langes Interview gab, über Volker Heinz: „Er selbst beschreibt sich,

den westdeutschen Jurastudenten, als Idealisten und Abenteurer. In

Wuppertal aufgewachsen, hatte der 22-Jährige gerade zwischen

Studienaufenthalten in Heidelberg und Bonn zwei Semester in Berlin an

der Freien Universität belegt, als er zufällig in die Fluchthelferszene

geriet.“

Heinz ist kreativ, er hat

Erfolg mit der Umsetzung seiner neuen Idee. In seinem Buch beschreibt er

genau, glorifiziert nicht, lässt aber auch nichts weg. Doch er lebt

gefährlich; daß er als westdeutscher Tagesbesucher immer wieder

einreist, fällt offenbar auf. Daß er Fluchtaktionen an Ostberliner

Treffpunkten betreut, bleibt dagegen zunächst unentdeckt. Doch die

misstrauische Staatssicherheit läßt insgeheim ein- und ausreisende

Diplomatenautos in Serie optisch vermessen, darunter auch das syrische.

So schöpfen die Stasi-Offiziere im besonderen Einsatz (OibE) an der

Grenze Verdacht, observieren – und stellen Volker Heinz eine Falle.

Der Student wurde verhaftet

und monatelang im Untersuchungsgefängnis in Hohenschönhausen immer

wieder von Stasi-Offizieren verhört. Isolation und Langeweile setzten

ihm zu. Mit sportlicher Fitness und mentalem Zeitvertreib versuchte er,

depressive Stimmungen auszugleichen, um ja nicht durch Verhöre und

Gefängnisalltag gebrochen zu werden. In einem Scheinprozeß wurde er

schließlich zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt, weil er „fortgesetzt

Personen zum illegalen Verlassen der DDR verleitet“ habe. Das Urteil war

ein Schock. Nur die Tatsache, dass zuvor schon der Ost-Berliner Anwalt

Wolfgang Vogel signalisiert hatte, er solle guten Mutes sein, ließ den

Häftling sein Schicksal ertragen. Die Andeutungen des Anwalts konnten

nur eines heißen: daß sein Fall dort bekannt war, wo geholfen werden

konnte, bei seinem Corpsbruder Hanns Martin Schleyer und bei einem

anderen Corpsbruder, dem Staatsminister im Bundeskanzleramt, Werner

Knieper.

50 Jahre danach beschreibt

der Autor das gesamte Geschehen. Es hat ihn nicht losgelassen, das ist

erkennbar. Das ist an der Schilderung seiner Fluchthelfer-Tätigkeit

ebenso wie an der fast quälend ausführlichen, aber ganz nüchtern und

sachlich formulierten Wiedergabe seiner Haftbedingungen und des

Prozesses, der ihn erwartete, deutlich zu erkennen. Erstmals konnten

übrigens die juristischen Hintergründe in einem Buch an einem realen

Fall beleuchtet werden – konkret: die Dialoge und Schriftsätze des

DDR-Anwalts Wolfgang Vogel und seines Kollegen auf der Westseite, Jürgen

Stange.

Erst seit 2014 sind diese

Akten überhaupt zugänglich, und es ist höchst interessant, das

juristische Tauziehen zu beobachten. Heinz bietet, aus diesem

Blickwinkel betrachtet, also echte Novitäten. Und das Gebiet, das durch

ihn hier erstmals von der narrativ-anschaulichen Seite her betreten und

geschildert wird, ist wahrlich groß: es geht um nicht weniger als drei

Milliarden D-Mark für rund 30.000 politische Gefangene, die die

Bundesrepublik aus den Gefängnissen der DDR hinauskaufte. Volker Heinz

war hier einer der ersten, und er wurde gegen eine hohe Summe Bargelds

und zwei russische Spione getauscht, deren Freilassung eigentlich der

DDR gar nichts brachte. Was als Nebenaspekt auch einmal mehr belegt, wie

abhängig der DDR von der übermächtigen Sowjetunion war. Daß Heinz so

hoch bestraft und bald danach gegen zwei Spione ausgetauscht wurde, war

in den 1960er Jahren noch ungewöhnlich.

Zwölf Jahre seines Lebens

im Stasi-Knast und in Zwangsarbeit nach Art eines kommunistischen Gulag –

das blieb Volker Heinz erspart. Obschon er letztendlich in relativ

kurzer Zeit aus der Sache herausgekommen ist, haben Fluchthilfe,

Verhaftung und kommunistische Gewalt bei ihm Spuren hinterlassen. Selbst

als erfahrener Rechtsanwalt in Berlin und London kehrte er später nur

mit unguten Gefühlen als Besucher ins Berliner Gerichtsgebäude oder in

die Haftanstalt Hohenschönhausen zurück. Und doch hat er seine

Entscheidung für das Engagement gegen den Kommunismus nie bereut.

Der Preis war hoch. Heinz

hat ihn bezahlt. Das bei Rowohlt erschienene Taschenbuch enthält ein

packendes Stück erlebte Zeitgeschichte über Fluchthilfe und

Gefangenenaustauch im Kalten Krieg, über Freiheitswillen und

Zivilcourage; es ist so spannend zu lesen wie ein Krimi. Es ist dabei

auch ein Stück Studentengeschichte, denn überall dort, wo es um die

Freiheit ging, waren in diesem Lehrstück der Zeitgeschichte

Corpsstudenten beteiligt. Der Autor selbst wurde von einer Gruppe

bereits in der Fluchthilfe engagierter Corpsstudenten dazu angeregt,

Fluchthelfer zu werden; er sorgte unter anderem dafür, dass mehrere

Corpsbrüder aus der Unterdrückung fliehen konnte, und zwei andere

Corpsbrüder – der eine mit einem großen Geldbetrag, der andere als

Staatsminister der Bundesregierung – sorgten nach seiner Inhaftierung

und Verurteilung dafür, daß seine Freilassung überhaupt Realität werden

konnte.

Es gibt viele Geschichten

über den Widerstand von Korporierten gegen den Kommunismus. Sie beginnen

im zuweilen wenig rühmlichen Umfeld der 1920er Jahre und sie ziehen

sich durch bis zum Fall des Eisernen Vorhangs. Volker Heinz und seine

Mitstreiter stehen dabei für einen Glanzpunkt an Mut und Menschlichkeit

in einer langen Auseinandersetzung, die den Großteil des 20.

Jahrhunderts durchzieht. Dieses Buch stellt einen großen Gewinn dar,

denn es hebt ein Kapitel aus dieser langen Widerstandsgeschichte

exemplarisch ans Licht – und das im Stil

der hervorragenden, narrativen Geschichtsschreibung, wie sie vor allem

im anglo-amerikanischen Raum gepflegt wird. Ein unbedingt lesenswertes

Werk aus dem namhaften Rowohlt-Verlag, das zudem dankenswerterweise sehr

erschwinglich ist.

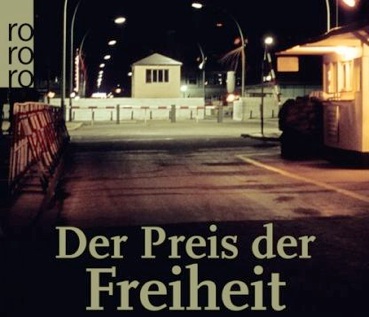

Volker G. Heinz, Der Preis der Freiheit – Eine Geschichte über Fluchthilfe, Gefangenschaft und die geheimen Geschäfte zwischen Ost und West, Reinbek bei Hamburg 2016, TB 238 Seiten, achtseitiger s/w-Bildteil, ISBN 978-3-499-63176-4, Euro 9,99.

Leseprobe: Volker G. Heinz, Der Preis der Freiheit:

Hinter mir lagen drei

ereignisreiche Semester Jura in Heidelberg – ich hatte im Kneipsaal

unseres Anfang des vergangenen Jahrhunderts erbauten Corpshauses viel

gesungen und viel getrunken, mit der blanken Waffe gefochten, schöne

Reisen unternommen und kaum studiert – , aber nun, im Frühjahr 1965,

wollte ich raus aus dem feuchtfröhlichen Umfeld, etwas anderes erleben,

vor allem aber ernsthaft studieren. Wie so viele in dieser Zeit zog es

mich nach Berlin, und die Regierung in Bonn subventionierte in der

geteilten Stadt zwei Besuchssemester. Diese Chance wollte ich mir nicht

entgehen lassen. Berlin, das klang in meinen Ohren nach Abenteuer und

Freiheit. (…)

In der Argentinischen Allee

1 in Zehlendorf, nur eine kurze Autofahrt von der Freien Universität

entfernt, bezog ich ein kleines Pensionszimmer und sah mich in den

kommenden Tagen und Wochen in der „Frontstadt“ Berlin um. Die Lage war

nicht ohne politische Brisanz, sowohl die Sowjetunion als auch die USA

sahen ihren Teil Berlins als Speerspitze im Kampf gegen das System des

jeweils anderen. Von beiden Seiten wurde geschnüffelt, erpresst,

intrigiert, eingeschüchtert und hintergangen. Laute Propaganda auf

beiden Seiten war ein Teil des Berliner Lebens, und die politisch

angespannte Situation war überall zu spüren. Immer wieder ging ich bei

meinen Spaziergängen durch die Stadt an der hässlichen Mauer entlang,

die fast 200 Straßen getrennt oder verstümmelt hatte – was für ein

Kontrast zum beschaulichen Heidelberg, dem Juwel badischen Frohsinns.

Ich hatte mich an der

Freien Universität für Volkswirtschaft und Jura eingeschrieben. Die noch

junge Universität wurde im engen Zusammenhang mit dem beginnenden

Ost-West-Konflikt als Gegenstück zur Berliner Humboldt-Universität

gegründet und war von einer sehr politischen Studentenschaft geprägt.

Neben meinen ausgiebigen Stadterkundungen suchte ich nach geselligem

Anschluss. In Heidelberg, wo ich zuvor studiert hatte, gehörte ich der

ältesten studentischen Verbindung an, dem Corps Suevia. Es wurde 1810

gegründet und war, wie viele andere Verbindungen, letztlich ein Kind der

Französischen Revolution und der deutschen Freiheitsbewegung.

Mich reizte als junger Mann

die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, die Wert auf Solidarität und

Geselligkeit legte. Im Berliner Stadtteil Dahlem, in der

Hammersteinstraße, befand sich das Haus einer Schwesterverbindung, der

Lusatia Leipzig zu Berlin. Als Mitglied eines Corps konnte man das

Netzwerk der deutschlandweit verbreiteten Schwestercorps in Anspruch

nehmen. In der Lusatia schloss ich auch schnell Freundschaften, unter

anderem mit Manfred Baum. Ich hatte allerdings keine Ahnung, welche

außergewöhnlichen Folgen diese Begegnung für mein Leben noch haben

sollte.

Eines Tages, ich war gerade

drei oder vier Monate in Berlin, saß ich bei Manfred, einem

hochgewachsenen Mann mit dunkelblonden Haaren und blaugrauen wachen

Augen, in seiner Studentenwohnung in der Köhlerstraße in

Lichterfelde-West. Das Gebäude war kein typisches Berliner Mietshaus,

eher ein Vorstadthaus in einer Gegend, in der viele Arbeiter und

Eisenbahner lebten. Das Ehepaar Ahrens wohnte im ersten Stock, die

Souterrainräume vermieteten sie an Studenten. Manfred studierte Medizin.

Ihn schien seit einiger Zeit etwas zu bedrücken, aber ich hatte noch

nicht herausgefunden, was es war, und ich wollte ihn auch nicht

bedrängen.

Während Manfred das Wasser

für einen Kaffee zum Kochen brachte, griff ich wahllos zu einer

Illustrierten, die auf dem Tisch lag. Es war der Stern. Irgendwo in der

Mitte schlug ich das Magazin auf. Vor mir sah ich eine bunte

Fotostrecke, die mich sofort fesselte. Die Bilder gehörten zu einem

Artikel über eine spektakuläre Fluchtaktion. Ich konnte einen Lastwagen

erkennen sowie eine riesige klappbare Leiter, die über eine Mauer

geworfen war. Unverkennbar handelte es sich um den „antifaschistischen

Schutzwall“, der seit August 1961 zum Grenzbefestigungssystem der DDR

gehörte, die von vielen Bürgern im Westen einfach nur „Zone“ genannt

wurde. Die innerdeutsche Grenze war 1.378 Kilometer lang. 1965 waren

Grenze und Mauer aber noch nicht durch Minenfelder und

Stacheldrahtrollen fast unüberwindbar geworden, und auch der

Schießbefehl lag noch in weiter Ferne (er wurde erst 1982 formell in ein

Gesetz gefasst). Aus diesem Grund war an ausgesuchten Stellen eine

Flucht über Lkw und Klappleiter, wenn auch mit hohem Risiko verbunden,

noch möglich. (…)

Plötzlich hielt ich inne.

Das konnte doch nicht wahr sein. Ich hielt mir das Magazin direkt unter

die Nase. Doch, kein Zweifel. Einer der Fluchthelfer war unverkennbar

Manfred, auch wenn er in der Bildunterschrift nicht namentlich genannt

wurde. Der Manfred, der mir jetzt gegenübersaß und uns beiden in

abgestoßenen Tassen den frischgebrühten Kaffee einschenkte. Manfreds

Gesicht, gestochen scharf. Das Foto war aufgenommen worden, als er einer

Person beim Herunterklettern von der Leiter auf westlicher Seite half.

Das ergab Sinn, denn in einer solch angespannten Situation konnte ein

Flüchtling aus Angst leicht danebentreten und sich schwer verletzen.

„Manfred, das bist ja du auf dem Foto!“, rief ich erstaunt aus. (…)

„Ich bin Fluchthelfer“,

erklärte mein Freund schlicht. „Wie? Fluchthelfer? Das musst du mir

genauer erklären.“ Manfred erzählte, dass er es als wichtige Aufgabe

empfand, Menschen aus der DDR, die dort nicht mehr leben wollten, zur

Freiheit zu verhelfen. Und nach einigem Zögern fügte er hinzu: „Ich

hatte als Tunnelbauer angefangen, aber unser letzter Tunnel ist leider

aufgeflogen.“ Ich war Feuer und Flamme. Und tief beeindruckt. Das klang

alles nach einem einzigen großen Abenteuer, nach einem, bei dem Menschen

geholfen wurde! (…)

Erst viel später fand ich

in Gesprächen heraus, dass diese Einzelpersonen der CDU nahestanden oder

gar Parteimitglieder waren, darunter vermutlich Ernst Lemmer, von 1964

bis 1965 Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und

Kriegsgeschädigte, und Fritz Amrehn, ein Berliner Abgeordneter, die

beide die Fluchthilfe politisch unterstützen wollten. Der größte

gespendete Betrag betrug 30 000 DM, das war damals eine Menge Geld.

Dahinter verbarg sich der sogenannte Geheimfonds des Bundesministeriums

für gesamtdeutsche Fragen – bei ihm mussten bewilligte Gelder nicht

gegenüber der Öffentlichkeit gerechtfertigt werden. Er wurde von der

Regierung benutzt, um letztlich Fluchthilfeaktionen zu unterstützen. (…)

Als Corpsstudent hatte ich

ja auch den „Comment“ akzeptiert, unsere Regeln, die einzuhalten waren,

und wenn man gegen sie verstieß, hatte das Konsequenzen. Verbindlichkeit

auf freiwilliger Grundlage bedeutete mir schon damals viel – und tut es

heute noch. So hatten ältere Studenten sich um die jungen, die

„Füchse“, zu kümmern, sie wenn nötig zu beschützen. Das war ein Aspekt,

der mir gut gefiel. Es gab aber noch etwas, was mir durch den Kopf ging,

und das sprach ich ebenfalls an. Der arme Manfred, ich hatte ihn ganz

schön in der Zange. „Wenn die Tunnelunternehmungen nur bedingt zum

Erfolg geführt haben, ist deren Zeit dann nun vorbei?“ Immerhin dauerten

die Grabungen Monate, so viele Personen, die im Dreck lagen und

buddelten, waren in sie involviert, und überhaupt: Wie und wo lagerte

man die immensen Erdmassen zwischen? Dazu brauchte man doch Raum. Und es

war zudem zu befürchten, dass nach jeder aufgeflogenen Aktion die

DDR-Grenzer bestimmte Aktivitäten genauestens beobachteten. Wie oft

hatte ich Fotos in Zeitungen gesehen, in denen die Grenzer mit riesigen

Ferngläsern alles unter die Lupe nahmen. Aber sie waren bestimmt nicht

nur optisch auf dem neuesten Stand, ich konnte mir gut vorstellen, dass

auch ihre Ohren geschult waren und sie jedes fremde akustische Signal

orten konnten. (…)

Ich war bereit, bei der

Flucht zu helfen. Aber würde ich im Fall des Falles eine Waffe

gutheißen? Ich dachte an die Duelle in der Verbindung. Für mich war das

studentische Mensurfechten in erster Linie eine Tapferkeitsprobe. Mehr

Sport als Kampf. Wobei ich zugeben muss, dass das Fechten in der

studentischen Variante für den Außenstehenden schon etwas sonderbare

Aspekte aufweist, etwa, dass man nie ausweichen oder wegzucken darf.

Letztlich geht es um eine Mutprobe und um einen Solidaritätsbeweis. Ich

genoss das Fechten an sich, viele andere taten es, weil es der nicht

verhandelbare Preis für die Vollmitgliedschaft in der Verbindung war.

Umso besser, wenn man Spaß daran hatte. Und das hatte ich. Aber eine

Waffe tragen, eine Schusswaffe, das war etwas ganz anderes. Wie weit man

sich da unter Kontrolle hatte, wenn es gefährlich wurde, das konnte ich

nicht mit Gewissheit beantworten. Ich wusste nur, dass ich mit Waffen

nichts zu tun haben wollte. Die politische Situation Westberlins

beschäftigte mich sehr und ich hatte das Gefühl, am Puls der Geschichte

zu leben. Und jetzt bot sich mir die Möglichkeit zu handeln. Gab es eine

finanzielle Motivation? Nein. Von meinen Eltern bekam ich monatlich

einen Scheck, und der reichte aus, um mein Studentenleben zu bestreiten.

Eine humanitäre Motivation? Ja, die war unzweifelhaft gegeben, gemischt

mit einer gehörigen Portion Abenteuerlust. Ich war jung, die Welt stand

mir offen – und ich wollte etwas verändern.

Und dann hörte ich mich zu

Manfred zwei Sätze sagen, die mein Leben verändern sollten: „Ich möchte

bei euch mitmachen. Auf mich könnt ihr zählen.“ Als die Worte über meine

Lippen gekommen waren, war ich selbst etwas überrascht. Manfred schwieg

erst und sah mich dann eindringlich an. „Bist du dir über die möglichen

Konsequenzen im Klaren?“ „Klar doch“, erwiderte ich mit fester Stimme.

„Ist dir auch bewusst, dass man dich nicht einfach aufnimmt? Man wird

dich auf Herz und Nieren prüfen.“ „Alles andere wäre auch

unverantwortlich“, gab ich zurück. „Manche denken aber, dass sie gleich

an so etwas Spektakuläres wie einen Tunnelbau rangelassen werden.“ Ich

hob die Schultern. „Ich lasse mich überraschen.“ „Gut, ich wollte es dir

nur gesagt haben.“ „Und wie werde ich getestet?“ Das fand ich nun

spannender. „Du wirst jemanden in Ostberlin aufsuchen, dem du dann eine

chiffrierte Nachricht übermittelst. Das sind einfache Botengänge, auch

Kurierdienste genannt.“ „Weiß ich, was das für Nachrichten sind?“ „Meist

nicht. Aber manchmal geht es auch nur darum nachzufragen, ob derjenige

noch Interesse hat.“ „Wieso Interesse?“ „Na ja, ob er noch rüber will.

Diese Aktionen haben ja einen langen Vorlauf, in der Zwischenzeit kann

der eine oder andere seine Meinung geändert haben.“

Viele der unerfahrenen

Kuriere, erfuhr ich weiter, wurden bei ihrem ersten Einsatz gefasst.

Professionelle Fluchthelfer, die dieses Geschäft aus rein kommerziellen

Gründen betrieben, missbrauchten Studenten, die eine gewisse

Begeisterung und Bereitschaft an den Tag gelegt hatten, dann aber nicht

oder nur unzureichend instruiert wurden. Und gerieten sie in eine

schwierige Situation, mussten sie sie ohne Hilfe lösen. In Berlin und

generell in der DDR gab es kaum öffentliche Telefone, von denen aus man

in den Westen hätte anrufen können. Und die wenigen, bei denen es

möglich war, wurden mit Sicherheit überwacht. Wer als Fluchthelfer in

der DDR operierte, musste sich darüber im Klaren sein, dass er

vollkommen allein auf sich gestellt war.

„Willst du mich abschrecken?“, fragte ich. „Nein“, erwiderte Manfred. „Aber du sollst wissen, worauf du dich einlässt.“